一、问题的起源与背景——对于个人“翻墙”的处罚

二、走出“不确定法律概念”的阴霾

1、国际联网≠翻墙

2、使用vpn进行国际联网≠翻墙

3、翻墙≠使用vpn进行国际联网

4、避开互联网审查≠避开或者突破计算机信息系统安全保护措施

5、使用vpn≠建立国际出入口信道

6、使用vpn≠接入网络通过“并非互联网络的网络”进行国际联网

7、小结:行政法与刑法对“翻墙”行为不可调和的法解释冲突

三、谨防法学研究议题的混淆

1、GFW的授权基础(合法性)

2、自然人“突破GFW”的行政、刑事责任

3、企业、云服务供应商、IDC数据中心“跨境专线”合规问题

四、结语

任何法学问题的讨论前提,是对讨论范围内所涉及的各种概念予以明确,否则将闹出“牛头不对马嘴”的笑话。

根据《暂行规定》第三条第一款,“国际联网”是指中华人民共和国境内的计算机信息网络为实现信息的国际交流,同外国的计算机信息网络相联接。可见,一切与境外服务器交换数据的行为,都在“国际联网”的范畴下。

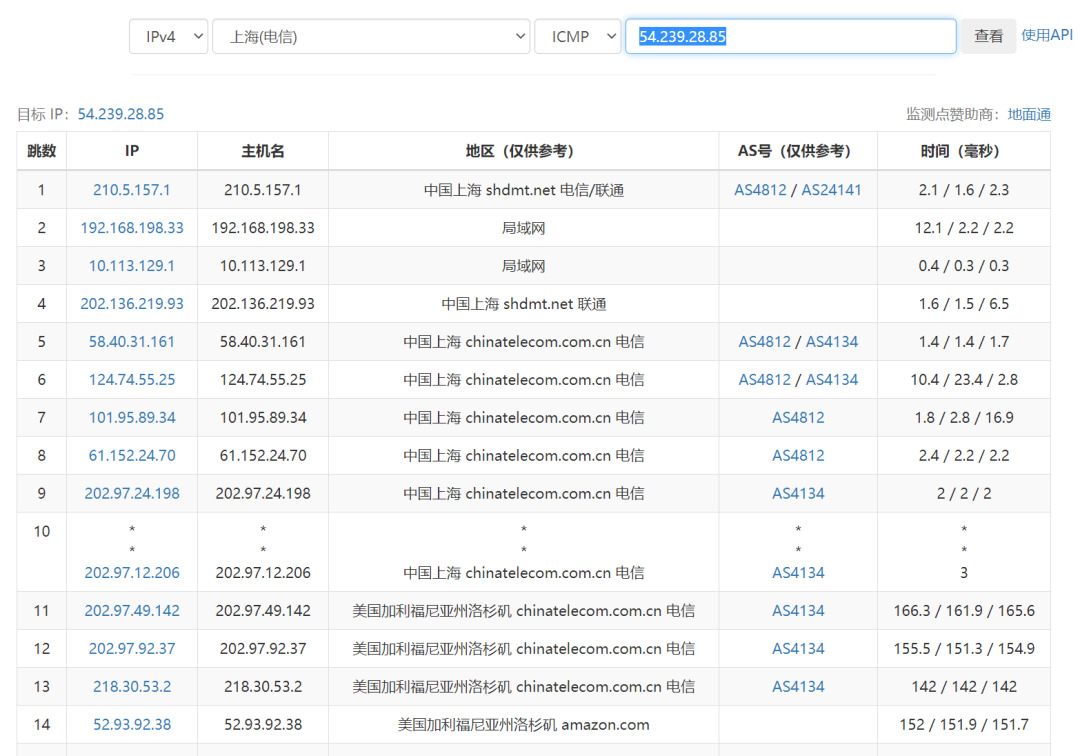

现行的互联网审查制度并未屏蔽全部外国网站,一个很简单的反例:亚马逊国际(amazon.com),该网站所处服务器ip地址为:54.239.28.85,从上海访问该ip地址的traceroute记录如下:在并未使用任何“翻墙”手段的条件下,https报文毫无阻碍地从位于上海的国际出入口出发,经由中国电信ChinaNet (AS4134)信道,通过海底光缆抵达美国加尼福尼亚州洛杉矶的某台服务器——由此,我们在没有“翻墙”的前提下完成了一次“国际联网”。

我们还应当考虑到《暂行规定》的立法背景:境内网站资源稀少。如果说2021年,国内屏蔽了境外绝大多数网站,那么在1998年,国内非但没有大规模屏蔽境外网站,相反,人们访问的绝大多数网站都是境外网站。因此与其说《暂行规定》是专门调整国际联网的规范性法律文件,不妨将其理解为98年时代背景之下调整人们进行“绝大部分互联网访问行为”的临时管理办法(注意,当时境内资源寥寥无几),因此,将其理解为专门调节“翻墙”行为的规范性文件就更加荒谬了。

理解这个问题相当重要,但“时间”给我们开了一个玩笑:我今年大四,98年年底才出生,当今互联网空间的主流人群都是像笔者这样的年轻人,我们不可能穿越回1998年、乃至1996年,去看看那个时代人们是如何上网的、上网时都干些什么。坦白来讲,我第一次上网是在5岁,那个时候还在用电话线拨号,但也已经是2003年的事了。对于大量的研究者来说,我们不是在研究一部“现行法”,而是在研究一段我们未曾接触过的“历史”,这更加警示我们:严谨的法学研究必须依赖大量历史文献,而非人云亦云,更不是从现在人们对互联网的理解和讨论语境出发,对模糊概念做出先入为主的胡乱解释。

事实上,我们甚至不需要在“20年”这样如此长的时间跨度讨论这一问题——只要细想2010年左右的中国互联网状况。当年虽然谷歌退出中国,但是那个时候以“翻墙”手段跨境联网访问屏蔽网站是何其容易,我一个初中生都知道如何修改hosts。在这样一个翻墙如此猖狂的年代,我们甚至没有听说过谁因为访问已被屏蔽的谷歌而遭到行政处罚。而直到舆论收紧的2013年以后,《暂行规定》才事实上出现在人们视野中。这更加提示我们,《暂行规定》是原本被时代抛弃的产物,即使13年后它再次进入公众视野,也无法隐瞒这个文件与时代脱节的状况已持续多年。这使我们不得不怀疑,重新搬出这个文件另有目的,而这种目的绝对和正确、严谨的法律适用背道而驰。

无论人们如何辩解——时代在发展,旧时代的规范性法律文件也要做出符合时代的解释,但我们必须承认:《暂行规定》这一文件与互联网审查时代,在时间跨度上是完全失之交臂的。毫不客气地说,借用《暂行规定》调整“翻墙”行为已经不是一个法解释学问题,而是自说自话、严重行政违法的胡乱解释行为,这种胡乱解释将导致我国行政法学研究尊严尽失。

2、使用vpn进行国际联网≠翻墙

许多行政处罚案例曾做下述描述:“某人擅自使用vpn进行国际联网,访问XX网站”。使用vpn进行国际联网等同于翻墙吗?当然不是!

做一个思想实验:随便找一家境内的ip代理服务商,使用vpn连接至该服务商的服务器,然后再访问本章上一节提到的amazon.com——虽然我们使用了vpn(即通过中转服务器代理网站访问请求),同时也顺利地进行了国际联网。前述模式与传统的绕过互联网审查的“翻墙”行为的外在表现形式近乎一模一样,唯一不同的便在于访问者使用vpn的作用效果:境内ip代理并未绕开互联网审查(即GFW及其附属设备),而翻墙行为客观上避开了审查、阻断措施。

因此,通过这一思想实验我们发现,VPN这一形式本身并不重要,重要的是逃避审查的客观结果引发了相关部门的不满。

3、翻墙≠使用vpn进行国际联网

在本章第一节我们曾提出,适用《暂行规定》对翻墙行为进行处罚是在胡乱解释。笔者本不想恶意揣测,但只要细究人们是如何将“翻墙”解释为“擅自建立国际出入口信道”时,任何有技术基础的人定能敏锐地感到:做出胡乱解释的人对“翻墙”这门学问本身一窍不通,却又自以为自己的解释天衣无缝、精妙绝伦。

VPN代理当然是主流的翻墙方式,在2018年打击代理工具以前,各种以“VPN”结尾的翻墙代理工具不计其数,这种表面现象常使人误以为翻墙等同于使用VPN。这种表面现象当然骗不了我。笔者从事正经的“翻墙”法学问题研究虽然只有区区一年,但研究这门技术实际上已经有十年时间了——这十年间的反复实践、反复尝试,使得我并不需要系统地学习计算机网络原理,也能慢慢捋清大致的轮廓,并深刻学习翻墙背后的技术问题。

使用VPN当然可以翻墙,但这远远无法达到笔者对高速、自由互联网体验所设定的心理预期,发掘并学习其他技术是我的必然归宿。受篇幅限制,无法具体展开描述什么是hosts,什么是dnsmasq、pdnsd,什么是fake ip,也难以用短小精悍的语言陈述什么是vmess、xray、ss、ssr,什么是clash、subconverter、什么是利用IPLC企业专线资源进行完全不经过GFW设备检测的国际联网……

但我只需要描述一种人人都能理解、但又闻所未闻的新奇翻墙方法:租用境外高性能VPS,装载debian或ubuntu并安装图形界面环境,便可以使用windows自带的RDP协议远程操控远在北美的某台服务器打开浏览器访问谷歌——就好比我和一个外国友人实时聊天,令他将镜头对准一台访问谷歌的电脑屏幕一般。

技术革新是远超人们想象的,从这个角度看,《暂行规定》的“建立国际出入口信道”概念和描述显然已经难以维持周延的解释了,是时候对这个规范性法律文件进行重新修订——我想只有明文规定“突破互联网审查罚款1万5”才能满足他们的需要。

“避开或者突破计算机信息系统安全保护措施”这一概念来源于2011年两高关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件司法解释的第二条第一项、第二项,这两项具体描述了刑法第285条第三款规定的“专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”的行为认定标准。两项的完整表述分别是:

①“具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施,未经授权或者超越授权获取计算机信息系统数据的功能的”;

②“具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施,未经授权或者超越授权对计算机信息系统实施控制的功能的”。

使用vpn等代理工具绕开了GFW及其附属设施所维持的互联网审查制度,是否符合前述要件?任何接受过严谨法学教育的人都会一致认为两者毫不相干。

“翻墙”行为的目的是绕开互联网审查以自由访问政府不允许公民访问的信息,这些信息的数据权益归属于对应的境外服务商。而刑法第285条第三款所指的“侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”虽然也是指“避开了某种安全保护措施”,但从下半句可见:避开安全保护措施的目的是为了未经授权或者超越授权获取设有“前述安全保护措施”的计算机信息系统数据或对“前述安全保护措施”的计算机信息系统实施控制。如果我们将中国互联网审查笼统地认定为是一种计算机信息系统安全保护措施,那么根据前述司法解释,该项罪名所指向的法益便应当是中国互联网审查制度发挥作用所依赖的GFW计算机信息系统及其附属设施本身的安全,而不应当理解为抽象的、宏观的、附加政治意义的“安全”。

如果刑法第285条的法益指向的是宏观的中国互联网安全,那么该条款各项罪名的事实构成要件及相关司法解释就不应当对侵害对象作具体限定,如指向具体的计算机信息系统;也不应当将破坏的行为方式限定为“获取数据”、“非法控制”,这种立法技术不符合口袋罪的气质(将危害“抽象”互联网安全界定为一种具体罪名毫无疑问是一种口袋罪立法方式)。

但显然,通过此前的长文,我们已了解到,GFW计算机信息系统及其附属设施发挥作用的原理在于主动实施“网络攻击”(注意,从技术角度看“网络攻击”这种表述是十分严谨的,但不代表适用“网络攻击”这一原理的审查制度本身是非法的),而绕开审查制度的方式是规避攻击,一切“翻墙者”都处于一种“防御”的姿态,而非肆意对GFW系统本身展开破坏性攻击。正是如此,翻墙者不可能、也没有必要通过对GFW计算机信息系统展开网络攻击从而获取GFW系统内部的任何数据或对GFW系统本身实施控制,原因非常简单:我们只是想安心地上个网,对GFW系统内部究竟暗含了多么庞大的ip、域名屏蔽数据库并不感兴趣。

因此,从前述论证可见,现行司法实践对于机场运营商、传播翻墙工具等刑事处罚的法律适用是绝对错误的——但是既然已经开了先例,再想逆转这种错误就几无可能了。

5、使用vpn≠建立国际出入口信道

案件事实:2019年11月13日11时许,我所民警在广东省中山市火炬开发区濠四村上街七横巷2号的一间电脑维修店外(店面没有招牌)进行日常检查时,发现该出租屋的房东张勇(存在未向中国联通营业单位备案的情况下,私自将其在中国联通营业单位申请接入互联网的路线分拆给其他租户使用),后将该出租屋的房东传唤回派出所进一步调查。

处罚依据:《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第八条“接入网络必须通过互联网络进行国际联网。……”

案件事实:违法人员潘月章在中山市火炬开发区张家边四村头围街4号及企岭仔新村23号出租屋安装中国电信互联网网络,存在未向电信营业单位备案的情况下,私自将上述两处地址的两条网线分拆给本出租屋各一户出租房租客(两处地址各一户)使用,提供互联网上网服务,且未留存接入租户上网日志等网络安全措施的“黑接入”违法行为。

处罚依据:《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第八条第二款和第十四条

通过上述两项案例可见,“接入网络”及对应的“接入单位”概念是指互联网光纤接入服务供应商,如电信、联通、移动、长城宽带等,而“接入”这一行为的概念是指人们初次办理宽带套餐时,首次经由物理设备接入互联网的行为,其属于纯粹的物理概念。而互联网络则是连接各电信运营商骨干网资源的宏观意义上的“互联网”,这解释了人们为什么只能通过合法的“接入网络”访问“互联网络”。

一些做企业跨境专线合规法律服务的法律服务机构错误揣测了企业擅用自建vpn翻墙行为受罚的技术原理,他们以为翻墙就是与境外代理服务器建立联系,此时境外代理服务器的角色就是《暂行规定》所称的“接入网络”。但事实上,他们自己也解释不清楚,如果境外代理服务器的角色是“接入网络”,那么从事翻墙行为所必备的电信、联通、移动网络究竟扮演了什么样的角色角色……是谁允许他们将代理服务器界定为一种“接入网络”的?也许他们从未想过这个问题。

我们很少从体系化的角度思考行政法、刑法这两个体系对于同一行为(即“翻墙”行为)近乎截然矛盾的法解释方法。

当人们将某个行政法项下的规范性法律文件的具体条款认定为“翻墙行为”的处罚依据,而这一条款对于“翻墙”行为的解释是“建立国际出入口信道”或“擅自通过境外非法'接入网络'连接互联网络”时;与此同时,刑法对同一行为做出的解释却是“避开或突破计算机信息系统安全保护措施(且未经授权、超越授权获取数据、控制计算机新系统)”;那么这时,两个部门法之间便产生了巨大冲突。

这也导致,对于行为具体表现形式完全相同的同种“翻墙行为”,支持处罚的人们在行政法和刑法范畴给出了两种完全不同的解释,且两种解释并不能很好地契合:

①如果翻墙是建立信道,那么这种行为便不可能突破任何其他计算机信息系统的安全保护措施。正如”信道论“者坚持的那样,一切数据都安全地在一个保护壳内流动,在此过程中怎么会涉及对其它计算机信息系统的攻击呢?

②如果翻墙是破坏计算机信息系统安全保护措施,那么这种行为必然已经远超《网络安全法》相关处罚事项所要求的的危害程度。那么对于危害程度较轻的“翻墙”行为,就不应当以“自建信道”为由进行处罚,而应当直接适用《网络安全法》第27条和第63条进行处罚:

第二十七条 任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动;不得提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具;明知他人从事危害网络安全的活动的,不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。

中华人民共和国网络安全法

第六十三条 违反本法第二十七条规定,从事危害网络安全的活动,或者提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具,或者为他人从事危害网络安全的活动提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助,尚不构成犯罪的,由公安机关没收违法所得,处五日以下拘留,可以并处五万元以上五十万元以下罚款;情节较重的,处五日以上十五日以下拘留,可以并处十万元以上一百万元以下罚款。

中华人民共和国网络安全法

上述两项矛盾之处至今无人关注,是十分奇怪的。难以想象,对《暂行规定》进行胡乱解释的人非但不懂什么是翻墙,也不具备任何体系化的法学思维,根本不懂什么是行政法、刑法规定的衔接。

现在再审视去年今日发布的那篇文章,我认为存在大量不足之处,一个尤为关键的问题在于:我将行政法、刑法、立法学、企业合规问题、法解释问题杂糅在了单篇文章之中,且未合理设置章节结构,导致议题讨论出现严重混乱。现区分议题予以分别讨论:

我们曾明确,“GFW”是一种“俚语”范畴下的概念,它不曾出现于任何规范性法律文件,因此我尖锐地批评:部分司法判例在论证中使用“GFW”以及衍生的“防火长城”概念有损司法权威。但是,在近期更新的文章中我也提及了许多可以为“互联网审查制度”提供授权基础的规范性法律文件及具体条文。我们须明确几条重要结论:

①世界上任何主流国家都设有互联网审查制度、且屏蔽互联网信息只能依靠网络攻击手段;“审查制度”固然是无政府主义者的仇敌,但回归现实问题的解决——问题的关键从不在于制度有无,而在于制度实施的范围和严厉程度;

②审视制度实施的范围和严厉程度是否合理,取决于该国是否存在与“互联网审查制度”背后的“绝对安全”价值相抗衡的其它价值,如对“通信自由”的保护等,事实上,我们并不缺乏对“自由”纲领性保护,但缺乏的是对这种价值的珍视及具体限权手段;

③互联网审查制度“合法”与否是立法学(抽象行政行为)的议题,它讨论的是政府通行的某项行政制度是否合法;而公民突破互联网审查制度是否“合法”是“具体行政行为”的议题,它讨论的是某个特定机关对特定个人实施的特定处罚本身是否有法律依据——因为,对公民实施处罚必须依据相应的法定“处罚事项”,而不能仅以“审查制度合法”作为处罚理由。

(1)行政责任

如上一节所述,一切行政责任都必须建立在①处罚事项法定存在+②行政相对人的行为符合前述处罚事项规定的全部事实要件。

这便是为什么,“因翻墙行为受罚的人都是因为干了别的违法行为”这种观点是危险且绝对不合法理的——假设行为人因“翻墙”本身便要承担独立行政责任,那么此时应当就翻墙行为、其它违法行为分别独立施加两个不同的行政责任(除非两个行为规定在同一处罚事项的事实构成要件中)。

如果行政处罚决定书只陈述“翻墙行为”(或翻墙+某个完全无危害的日常行为),那么这份行政处罚决定书的意义便在于告知所有公众——公权力有权对符合该项行政处罚决定书记载的单纯“翻墙”行为的任何行为人施加同样的处罚,并且如果你不走运被罚,不要再设想任何救济的可能性——公开的、合法有效的行政处罚决定书一定程度上上代表了公权力对特定危害行为行使处罚权的稳定性,行政机关必须保持同案同“判”。

但如果说,少数人因为翻墙受到处罚,但笔者在国际大都市上海却能逍遥法外,甚至大谈翻墙技术与法律问题,那么前述行政处罚便是绝对存在严重问题的。

笔者以往很少提及“翻墙”相关的企业合规问题。必须要明确是的,一年来的讨论中,我们与企业合规议题唯一重叠的话题可能就是对“翻墙”技术的解释。

跨境电商申请IPLC国际专线、SD-WAN专线;政府为外资企业、自由贸易试验区建设离岸数据中心基础设施;工信部批准阿里云、腾讯云推出香港地区云服务……一切带有这些字眼的新闻都与我们普通人毫无关系。在翻墙议题的讨论之上,个人与企业的状况存在天壤之别——企业、尤其是外资企业,进行外网访问和数据跨境非但不受限制,反而有大量常人难以触及的资源、通道及政策支持,但我们不要期望直接通过这些支持受惠,而是最好以平稳的心态接受审查制度的长期存在,抛去忧国忧民的烦恼,快乐地工作、生活或许才是我们这些普通人最终的归宿。

但这些新闻真的与我们毫无关系吗?恐怕未必。从更加宏观的视角看,某某地区新架设国际出入口设施,某某电信运营商新采购路由设备以扩充国际带宽资源等事件都和我们的翻墙体验息息相关——例如,此前电信对于163骨干网的扩容将使得普通人的翻墙体验大幅提高,而CN2 GIA资源的性价比便随之降低 ;一次云服务商对某个bug的修复可能直接断送某个机场的财路,引发跑路事件;通过对国际带宽上游供应商情况的了解,我们得以选择较为安全、不容易跑路的下游服务商……

如果要讨论个人和企业专线的联系,可能上海电信推出的“国际精品网”业务是个值得讨论的东西。所谓“国际精品网”并非中国电信直接提供翻墙服务,而是通过分配CN2线路或优化的163线路IP地址,使得我们在进行国际联网时的服务权重有所提高,即在所谓的QOS的控制下,一定程度上享受原本只有政府、企业才能享受的高优先级服务,减少丢包现象。这一业务的价格是:50元/月。

在这十年间,除笔者之外,恐怕再没有第二个人对“翻墙”涉及的法学和技术问题作出如此深入的研究和讨论。而与此同时我可以十分自信地说:一年来自己的法学和技术研究成果是经得起时间考验的。

但是,当人们把一个东西翻来覆去地捣鼓、折腾,但又难以看到任何眼前的利用和长期好处之时,难免也会怀疑自己的努力究竟是否有意义。“翻墙”问题归根结底是个小到不能再小的跨学科分支问题,基于某些原因,它并不真正具备与所涉问题争议大小所匹配的学术研究价值。

——最终,我们难免要寻求自我解放:既然我自己已经可以无忧地翻墙了,那么别人的遭遇也就不再重要;既然法律适用的问题也不影响我今后工作生活,那么不如把写文章的心思放在自己以后的重点业务领域,为什么要在网上和一群永远不会与自己产生交集的人产生争执呢?

或许有一天,我这股追求理想主义的“学生气”会被生活消磨地一干二净,但只要这些文章能一直静静躺在自己公众号里,就能使我时刻铭记:我们毕生所学的知识,除了用来赚钱以外,还应当用来改变这个并不完美的世界。

附既往文章跳转链接:

个人使用vpn"翻墙"是否违法?——基于规范性法律文件、案例以及相关计算机技术的分析与讨论

“国际出入口信道”、“接入网络”概念的规范解释——再论“翻墙”行政处罚系适用法律错误

“翻墙”文后记(三)——行政处罚中“申辩不加罚”制度的架空“指南”

“翻墙”文后记(四)——针对翻墙处罚的行政复议申请指南(附申请书样例)

关于“翻墙”处罚的阶段性案例检索——处罚50例、诉讼案件1例

关于“翻墙”处罚的阶段性案例检索(二)——载有具体案情的32个浙江省案例精选

「翻墙违法是无可争议的事实」浙江省仅8月份“个人翻墙”行政处罚达18起(全年60例)

浙江政务服务网“行政处罚结果信息公开”系统入口遭临时屏蔽(文末附既往材料备份链接)

「“规避GFW审查系统”的刑法问题」刍议——(一)三种入罪路径下的22则典型案例

「“规避GFW审查系统”的刑法问题」刍议——(二)“VPN技术的中立性”没有任何探讨价值

网络犯罪帮助行为正犯化的迷思——刑法第285条第3款的另一种体系化思考角度

一项由立法技术缺陷所引发的文字游戏——论“不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网”

一种基于ssproxy、具有突破“GFW系统”功能并将审查本地化的“合法”跨境浏览器分析(灵狐、雷兔、绿光、视界通…)

回顾旧文《“翻墙”浏览器冷思考》——“翻墙”市场的昙花一现与惨淡结局

本篇文章来源于本人微信公众号:不能使用该名称